Sécurité à l’approche des municipales : il est temps d’arrêter de détourner le regard

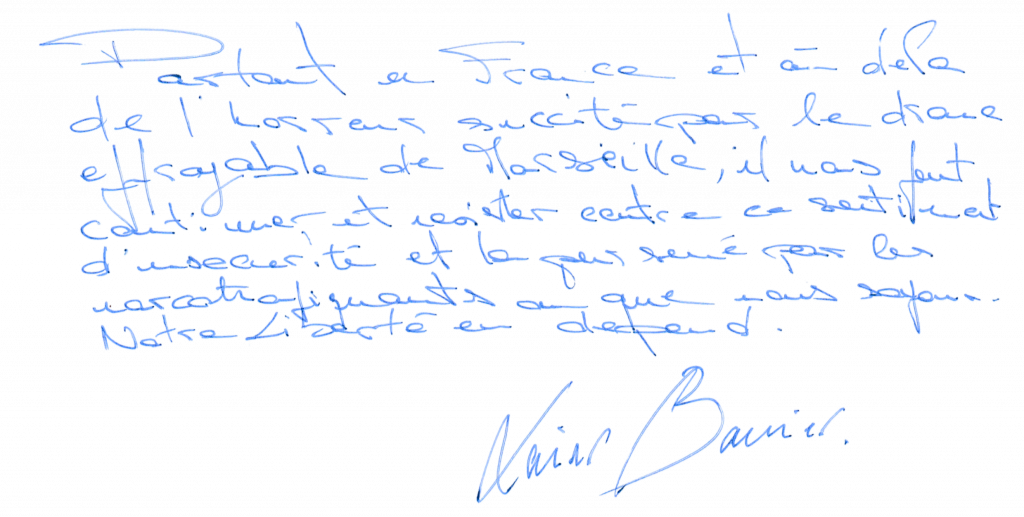

La semaine dernière, Marseille a enterré Mehdi Kessaci. Vingt ans. Étudiant. Aucun lien avec le trafic, mais un lien de sang avec son frère Amine, militant écologiste et figure de la lutte contre le narcotrafic dans les quartiers nord. Mehdi a été exécuté en pleine rue, par un commando à moto, dans ce qui ressemble de plus en plus à un crime d’intimidation destiné à faire taire un militant devenu trop visible. L’enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée, les ministres de l’Intérieur et de la Justice se sont déplacés, et plusieurs observateurs parlent d’un tournant : ce n’est plus seulement la population qui est prise pour cible, ce sont désormais celles et ceux qui osent affronter les réseaux.

Au lendemain de l’enterrement, Amine Kessaci a eu ces mots simples et terribles : il ne se taira pas, il continuera à dire la violence du narcotrafic, son emprise, la lâcheté de ceux qui commanditent les assassinats, et les abandons de l’État. Dans un pays où les fusillades sont trop souvent résumées à de vagues « règlements de comptes entre voyous », son appel est un électrochoc. Parce que ce meurtre n’est pas un accident : c’est un avertissement. Si nous laissons seuls ceux qui parlent, la violence parlera à leur place. Et d’autres Mehdi paieront pour notre silence.

C’est dans ce contexte national que la question de la sécurité arrive au cœur des municipales. Et là, on touche au sujet casse-gueule par excellence : celui sur lequel, en trois phrases, on risque de passer pour un réac de droite ou, pire encore, pour un facho. On connaît la musique : si on parle des violences, on « fait le jeu de l’extrême droite » ; si on n’en parle pas, on abandonne le terrain à ceux qui en vivent. Mais refuser ce débat, c’est précisément laisser le champ libre aux démagogues. Parler sécurité, ce n’est pas renoncer à ses valeurs : c’est refuser l’aveuglement.

Les Français, eux, ne sont pas dans la fuite. Selon un sondage Ifop pour La Tribune Dimanche, 76 % déclarent que « la sécurité des personnes et des biens » sera un enjeu déterminant de leur vote en 2026, soit 8 points de plus qu’en 2019. Cette préoccupation est majoritaire partout, mais encore plus forte dans les petites et moyennes communes, celles qui se sentent abandonnées et voient arriver, à leur tour, trafics, incivilités, violences ordinaires. On peut toujours soupirer sur la « droitisation de l’opinion », mais on peut aussi admettre une chose simple : les gens veulent vivre tranquilles. C’est tout sauf illégitime.

Surtout que le sentiment d’insécurité n’est pas une invention médiatique : c’est un objet statistique et politique identifié depuis longtemps. Les enquêtes de victimation montrent qu’environ une personne sur dix en France se sent en insécurité dans son quartier, et que ce sentiment augmente nettement chez ceux qui ont été victimes d’atteintes, mais aussi là où le cadre de vie est dégradé : manque d’éclairage, saleté, espaces publics abîmés, absence de présence humaine. On sait aussi que les incivilités — insultes, groupes bruyants, dégradations — sont le premier facteur cité par les usagers dans les transports, bien avant les agressions graves. Autrement dit : le sentiment d’insécurité ne naît pas seulement du crime spectaculaire, mais du quotidien qui se délite.

Dit autrement : le sentiment d’insécurité dit moins « j’ai peur d’être attaqué ce soir » que « je ne me sens plus soutenu par la collectivité ». Une rue mal éclairée, un arrêt de tram désert, un square mal entretenu, une mairie qui répond « on ne peut rien faire »… C’est tout cela qui construit l’idée que la ville ne tient plus sa part du contrat. Quand une ville cesse de rassurer, elle cesse d’être un espace commun : chacun se replie, on évite certains endroits, certaines heures, certaines personnes. On se méfie, on se crispe. Et la démocratie se rétrécit à vue d’œil.

Et Angers dans tout ça ?

Angers aime se raconter comme une ville apaisée, agréable, « où il fait bon vivre ». Il ne s’agit pas de dire l’inverse. Mais depuis trois ans, la séquence des faits violents dans l’agglomération n’a plus rien de marginal. En juillet 2022, un triple meurtre au couteau en plein centre-ville. En mai 2023, un jeune de 17 ans abattu à la Roseraie sur fond de rivalités anciennes — autrement dit une histoire que tout le monde connaissait sans qu’elle ait été désamorcée. En février 2024, des coups de feu place Pablo-Picasso à Trélazé ; en mai 2024, un homme grièvement blessé par balles devant le bar Le V, rue du Mail, à 6 h 45 du matin, à l’heure où la ville commence à peine à s’éveiller. En août 2024, rue Parcheminerie, un mort, deux blessés, une arme de poing de catégorie B en circulation comme un simple accessoire. En janvier 2025, à la gare Saint-Laud, un jeune de 23 ans tué à coups de marteau et de couteau en plein jour, au milieu des voyageurs. En octobre 2025, une agression homophobe à la sortie d’un spectacle drag à l’Entrepôt Café.

Pris un par un, ces faits sont classés dans la rubrique « faits divers ». Mis bout à bout, ils racontent autre chose : une mécanique. Une jeunesse qui se règle ses comptes à balles réelles. Des armes qui circulent trop facilement. Une économie parallèle qui n’est plus vraiment parallèle. Des haines idéologiques qui trouvent un théâtre dans l’espace public. Une violence qui se déplace, s’adapte, se banalise.

La géographie est limpide : la Roseraie pour les antagonismes entre jeunes, le centre-ville nocturne pour les règlements de comptes et l’économie grise, la gare comme lieu où explosent, en plein jour, les fragilités sociales de tout un territoire. Là encore, le sentiment d’insécurité ne tombe pas du ciel : il naît dans cette répétition, dans cette impression que « ça recommence » sans que rien ne change.

Le problème, à ce stade, n’est pas seulement la violence elle-même : c’est le déni politique. La tentation de minimiser, de parler de « cas isolés », de brandir la comparaison magique : « Angers, ce n’est pas Marseille ». Non, Angers n’est pas Marseille. Mais ce n’est pas une raison pour faire semblant de ne rien voir. Marseille nous montre jusqu’où peut aller la logique du narcotrafic quand on ferme les yeux trop longtemps : ce qui se joue là-bas — l’assassinat du frère d’un militant pour faire taire un engagement public — est le point extrême d’une dynamique qu’on retrouve, en plus diffus, dans bien d’autres villes.

À partir de là, une question simple : que fait-on ?

On continue d’osciller entre deux impasses :

- d’un côté, la surenchère sécuritaire qui promet « la main de fer » à chaque fait divers, sans jamais traiter ce qui nourrit la violence (précarité, trafics, discriminations, abandon institutionnel) ;

- de l’autre, le déni qui explique que tout cela n’est qu’une construction médiatique, pour ne pas avoir à affronter l’angoisse réelle des habitants.

Il faudrait pourtant une troisième voie, plus exigeante, moins confortable.

D’abord, reconnaître plutôt que nier. Reconnaître que le sentiment d’insécurité est un fait politique en soi. Quand 76 % des gens disent que la sécurité va peser sur leur vote, ce n’est pas un « mauvais réflexe », c’est un message. Quand les indicateurs nationaux montrent que ce sentiment est en hausse entre 2023 et 2024, c’est un autre signale que les pouvoirs publics seraient bien inspirés de prendre au sérieux.

Ensuite, repenser la présence humaine. Oui, des caméras peuvent aider à élucider des faits. Oui, des patrouilles peuvent dissuader. Mais une ville apaisée ne se construit pas à coups de dispositifs techniques. Elle se construit avec des médiateurs sociaux, des éducateurs de rue, des agents publics visibles, des associations soutenues, des espaces publics pensés pour la rencontre plutôt que pour la fuite. Les études montrent qu’un cadre propre, entretenu, bien éclairé, fait baisser le sentiment d’insécurité, là où un environnement dégradé est vécu comme la preuve que les pouvoirs publics ont lâché l’affaire.

Puis, traiter la cause et pas seulement l’effet. La violence ne tombe pas du ciel : elle se nourrit des inégalités, du chômage, du non-recours aux droits, des discriminations, de l’effondrement des perspectives. On peut multiplier les opérations de police, tant qu’on laisse intactes les conditions qui font du trafic la principale économie de certains quartiers, on s’agite plus qu’on ne résout. Les rapports sur le narcotrafic rappellent qu’il alimente une économie souterraine de plusieurs milliards d’euros et structure durablement des territoires, bien au-delà de la seule question policière.

À l’approche des municipales, il faut aussi exiger une cohérence politique locale. Soit la sécurité est intégrée à un projet global de ville — logement, justice sociale, mobilités, politiques jeunesse, urbanisme, lutte contre les discriminations —, soit elle devient un simple thème de campagne qui disparaîtra le lendemain du scrutin. Les habitants n’ont pas besoin d’une guerre de communiqués entre majorité et opposition : ils ont besoin de savoir s’ils pourront, concrètement, continuer à se déplacer, à habiter, à vivre leur ville sans avoir à s’auto-assigner à résidence après 20 h.

Enfin, il est urgent de réaffirmer que solidarité et sécurité ne sont pas antinomiques. Une politique qui protège les plus fragiles, qui réduit la précarité, qui lutte contre le non-recours, qui soutient les familles et les jeunes, est aussi une politique de sécurité. Une ville qui laisse des poches entières de population dans la détresse ne peut pas, en même temps, prétendre garantir la tranquillité publique. Sécurité sans justice sociale, c’est la matraque sans horizon. Justice sociale sans sécurité, c’est le discours sans crédibilité. Les deux doivent avancer ensemble.

Oui, parler de sécurité est un sujet casse-gueule. Oui, on se fera traiter de tout. Mais la vraie question n’est plus là. La vraie question, c’est : laissons-nous le débat à ceux qui jouent avec la peur, ou décidons-nous enfin d’en parler en adultes ?

Angers n’a pas besoin de slogans, ni de déni.

Elle a besoin qu’on regarde en face ce que beaucoup préfèrent encore éviter.

Et qu’on commence, enfin, à construire une réponse qui tienne debout — ferme sur la violence, ferme sur la justice sociale, ferme sur la solidarité.